Vol.489 11月25日号「ガス給湯器、ガスこんろの事故」

Vol.489 11月25日号 「ガス給湯器、ガスこんろの事故」 【PDF:5,604KB】

今回ご紹介するのは、ガス器具の事故のお話です。本マガジンの「その他の製品安全情報」の中でもご紹介している「ガスと暮らしの安心」運動(※1)は、ガスを安心してお使いいただくため、ガス事業者がお客様にガスの正しい使い方を分かりやすくお伝えする運動です。毎年9月1日から11月30日までの3か月間、全国のガス事業者が様々な取り組みを行っています。

NITEにも多くのガス器具の事故が報告されていますが、中でもガス給湯器、ガスこんろの事故が多く見られます。そこでこれらのガス給湯器、ガスこんろの事故の事例と併せて、私たちが注意すべきポイントをご紹介します。

※1 PSマガジンのVOL.486 10月14日号から紹介している、「ガスと暮らしの安心」運動です。

https://www.gas.or.jp/anzen/campaign/

項目一覧

1. ガス給湯器、ガスこんろの事故

2. 製品事故収集情報(10月19日~ 11月1日 受付70件)

3. リコール情報 1件

4. その他の製品安全情報

・製品安全4法一部改正に関する解説動画作成及び英語版サイトの更新

・「ガスと暮らしの安心」運動

・「第7回 KEC製品安全フォーラム 」のご案内

・参加者募集のお知らせ~ビジネスでの目利きに役立つ!「適合性評価に関するNITE講座」~

・「NITE SAFE-Lite」のご案内

・消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

・NITE公式X アカウントのご案内

1.ガス給湯器、ガスこんろの事故

◆事故の現状

NITEが過去10年間に受け付けたガス器具の事故の中でも、ガス給湯器の事故は約3割、ガスこんろの事故が約2.5割を占めます。

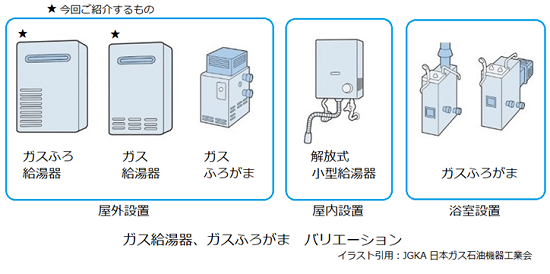

ガス給湯器のタイプでは屋外設置式のガス給湯器の事故が最も多く、中でも「給排気口が塞がれ、ガスが燃焼できなくなったことにより未燃ガスが滞留して、連続点火操作をしてしまったことで未燃ガスに着火して、ガス給湯器が異常着火して機器が変形した。」という事故が目立ちます。

給排気口の閉塞原因として多いのが、家屋補修業者が養生シートで丸ごと覆ったり、給排気口をテープで貼ったり養生されてしまう事です。冬場、機器配管内の水の凍結防止対策で、使用者が毛布やバスタオルで機器を覆ったまま、取り外すのを忘れ使用したことで起こった事故も散見されます。

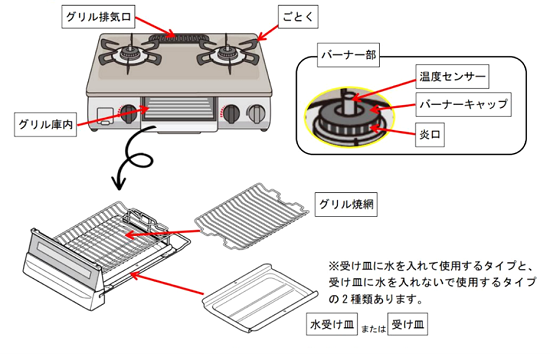

ガスこんろについては、グリルの誤った使い方や庫内の汚れの放置に加え、使用中に目を離したことなどが原因の、「グリル火災」の事故が目立ちます。

【参考】ガス給湯器、ガスふろがまの種類

◆事故事例

〇屋外設置ガス給湯器

【事故事例.1】

ガス給湯器のフロントカバーとケーシングが変形する事故が発生しました。(2024年 東京都 年齢性別不明 製品破損)

→外壁塗装工事が実施され、養生シート等により給排気口が閉塞されたことから、一時的に給排気のバランスが崩れ着火しづらくなった状況の中、繰り返し着火動作をしたことで機器内に未燃ガスが滞留し、着火時のスパークが未燃ガスに引火して異常着火したものと考えられます。

【事故事例.2】

ガス給湯器のフロントカバーが変形する事故が発生しました。(2020年 大阪府 年齢性別不明 製品破損)

→ガス給湯器に凍結予防のための毛布を被せ給排気口が閉塞されたことから、一時的に給排気のバランスが崩れ着火しづらい状況の中、繰り返し着火動作をしたことで機器内に未燃ガスが滞留し、着火時のスパークが未燃ガスに引火して異常着火したものと考えられます。

〇ガスこんろ(グリル)

【事故事例.3】

ガスこんろを使用中、付近から出火し、焼損しました。(2020年 高知県 60歳代男性 拡大被害)

→ふだんから「グリル水入れ皿」に水を入れずに使用していたため、グリル内に多量の油脂等が堆積していました。こんろを使用中、誤ってグリルも一緒に点火したため、グリルの燃焼が継続して油脂等に着火したものと考えられます。

【事故事例.4】

ガスこんろのグリルを使って鶏皮を調理中に、グリル排気口から火が出る火災が発生しまた。(2022年 東京都 年齢不明女性 被害なし)

→使用者が脂の多い食材(鶏皮)を魚グリルで調理する際に、グリル焼網の上にアルミ箔

を敷いて 加熱したことにより、アルミ箔の上にたまった油脂が過熱して発火したものと考えられます。

◆気を付けるポイント

1.屋外設置式ガス給湯器

〇給湯器の給排気口が塞がれていないか注意を払う

給排気口が塞がれると給排気が正常に行われず、未燃ガスが燃焼室に滞留して点火動作時のスパークにより異常着火し製品破損や発火の危険があります。次のようなことが起きていないか、給湯器の設置周りの状態に注意を払いましょう。

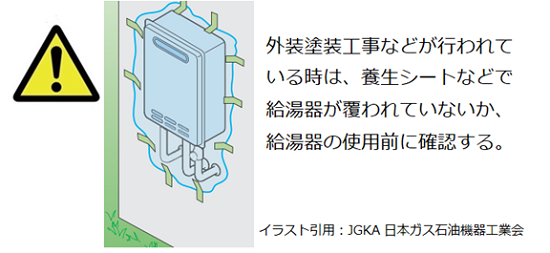

・外壁塗装工事などが行われている時は、工事作業の養生シート、養生テープで給排気口が塞がれていないか、給湯器の使用前に確認しましょう。

・冬の配管凍結対策などで給湯器の本体に布や毛布、ビニール等を巻き付けることは禁止です。給湯器の使用前に確認しましょう。

・給湯器周りを囲ったり、荷物を給排気口付近に置いたりしないようにしましょう。

〇給湯器の排気口付近に可燃物を近づけない。

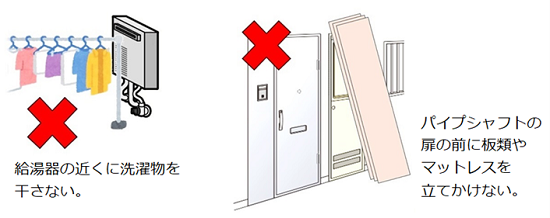

洗濯物などを外干しされる時は、ガス給湯器の近くには干さない。ベランダのスペース が限られている場合も、可能な限り給湯器付近に干すことは避けましょう。

パイプシャフトの扉の前に板類やマットレスなどを立てかけると、排気口から出た排気 熱で発火する恐れがあります。特に背の高い玄関置き配荷物などには注意しましょう。

〇長期間使用した製品は点検を依頼する。

長期間使用すると、機器の劣化や磨耗により、火災やけがの原因になることがあります。 屋外設置のため、錆びて雨水が浸入しやすく、重要部品が錆びて故障し、異常燃焼を起こ す危険があります。長期間使用した機器は 点検・買い換えの検討をお勧めします。

ガス給湯器の場合、法律上の点検義務はありませんが、(一社)日本ガス石油機器工業 会(JGKA)やガス器具メーカーでは、使用開始から10年前後を目処に「あんしん点検」 (有料・任意点検)を勧めています。

・安心点検なるほど読本(JGKA)

https://www.jgka.or.jp/gasusekiyu_riyou/flyer/pdf/anshintenken_naruhodo_dokuhon.pdf

契約しているガス会社系列の販売店で給湯器を購入されている場合、ガス事業法に基づ く4年に一度の「ガス設備調査(消費機器調査)」のほかに、ガス会社独自の「ガス機器定 期診断」サービスなどもあり、この時に点検してもらえる場合もあります。

2.ガスこんろ(グリル)

○グリルは使用後、小まめに掃除する。

グリルを使用した後は、受け皿やグリル焼網、庫内側面などにたまった食品かすや油脂を取り除き、小まめに掃除しましょう。食品かすや油脂等が付着していると、過熱されて発火するおそれがあります。

受け皿に水を入れる必要があるグリルは、必ず水を入れて使用しましょう。水が無いと、受け皿にたまった油が過熱されて発火するおそれがあります。

○グリル使用時や使用後は、点火・消火の確認をする。

事故の中には、グリルで調理していることを忘れて外出してしまうケースや、こんろのスイッチと間違えてグリルのスイッチを押してしまったケースもあります。グリルは炎が見えにくい分、火がついていることが分かりづらい、忘れやすいという特性を認識した上で、グリルの使用時や使用後には必ず点火・消火の確認をするようにしましょう。

〇脂の多い料理には、グリル焼網の上や下にアルミ箔を敷かない。

脂が多く出る食材(「鶏皮」や「脂がのったさんま」など)をグリルで焼く際に、グリル焼網の上や下(受け皿の上)にアルミ箔を敷いてしまうと、アルミ箔の上にたまった食材の脂が発火したり、飛び散った脂に引火したりするおそれがあります。安全機能が働く前に発火する場合もあるので注意が必要です。

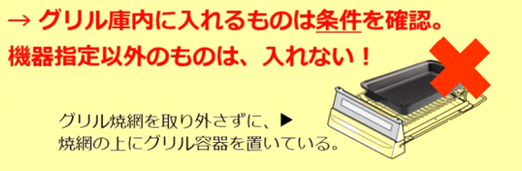

グリル庫内に入れるものは必ず取扱説明書で条件を確認し、機器指定以外のものは入れないようにしましょう。

〇グリル調理中に安全機能が働いて火が消えても、繰り返し点火操作をしない。

安全機能が備わっている製品では、グリル庫内が高温になるとセンサーが働き、自動で火が消える場合があります。しかし、グリル庫内に食材の脂がたまった状態で繰返し点火操作をしてしまうと、脂が発火したり飛び散った脂に引火するおそれがあるので、センサーが働いて消火された後、すぐに点火操作をしないようにしましょう。

グリル庫内に脂がたまっていない状態に限り、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから点火を再開するようにしましょう。

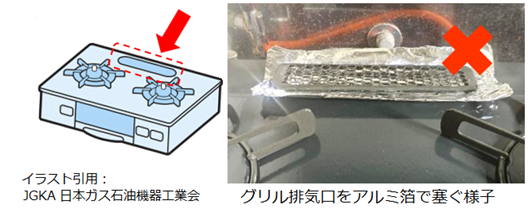

〇汚れの付着を防ぐ目的でグリル排気口をアルミ箔で塞がない。

グリル排気口は、グリル庫内の煙や熱を外に逃がすためのものです。臭いの拡散や汚れの付着を防ぐ目的で、アルミ箔などで完全に塞いでしまうと、異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器焼損の原因となります。

プラスチック容器や布巾などの可燃物をグリル排気口の上に置いたままにしていると、熱で溶けたり発火や着火したりすることがあり危険です。グリル排気口の上や周囲には物を置かないようにしましょう。

2.製品事故収集情報

(10月19日~ 11月1日 受付70件)

NITEに通知のあった事故情報から、件数の多い製品を掲載します。

========================================================

1. モバイルバッテリー ( 火災等 8件 )

2. 玩具 ( 傷害等 6件 )

3. 電子レンジ ( 火災等 5件 )

3. 電動工具(バッテリーパックなど) ( 火災等 5件 )

5. 電気ケトル ( 火災等 4件 )

5. 電気かみそり(充電式) ( 火災等 4件 )

電気ケトルは全て同一メーカーのリコール事案(コンセント近辺の焼損)になります。

電気かみそりのうち3件は、同一メーカーのリコール事案(充電用差し込み口の焼損)になります。

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html

■事故情報の提供をお願いいたします。

事故の再発防止のため、有効に活用させていただきます。

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/shushu/index.html

3.リコール情報

◆大光電機株式会社(法人番号:2120001012749)

「シーリングファン」2025年11月4日

【詳細】https://www2.lighting-daiko.co.jp/support/fan/251104_fan.pdf

WEB申込み https://input-form7.jp/modules/lighting_daiko_ceilingfan/index.php

QRコード

4.その他の製品安全情報

経済産業省では、令和7年12月に施行される「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」の概要や、主な改正内容についての解説動画や、英語サイト(海外事業者向け)をこの度、整備いたしました。海外からオンラインモール等を通じて日本国内の消費者に製品を販売する事業者や、子供向け製品の製造・輸入・販売事業者におかれては、ぜひご覧ください。

以下リンク先に日本語版と英語版の紹介サイトを掲載しております。

【日本語版】

・(ベース)製安4法の解説動画(3分半)

https://www.youtube.com/watch?v=GuLbROueXFk

・改正法の概要動画(4分)

https://www.youtube.com/watch?v=6RRda5ZYpUI

【英語版】

1.解説動画

・(ベース)製安4法の解説(3分44秒)

https://www.youtube.com/watch?v=ltcJWVvVays

・改正法の概要動画(3分半)

https://www.youtube.com/watch?v=HatWmLQ2X7Y&t=209s

2.製品安全4法に関する解説ページ(更新版:各法の事業者向けガイド等)

https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/consumer/product_safety/index.html

ぜひご覧ください。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9~11月はガスの安全を考える季節。「ガスと暮らしの安心」運動の期間です。

安全・安心のための4つのポイント、どれも大事💡

- ガスを使うときは換気を!

- 警報器の設置を!

- 古いガス機器は交換!(ソフトコードやガスコードも一緒に交換)

- ガス栓はいつも正しく接続!

https://www.gas.or.jp/anzen/campaign/

👉我須野一家が教えるガス安全

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/citygas/aikotobademinaoshitai/index.html

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/citygas/aikotobademinaoshitai/index.html経産省公式X(旧ツイッター)でも「ガスと暮らしの安心」運動期間である9月~11月は、毎週月曜日(祝日の場合は翌火曜日)にガスの安全の広報をしています。

【実績】

https://x.com/meti_NIPPON/status/1968253057856401791

https://x.com/meti_NIPPON/status/1970100105668886992

https://x.com/meti_NIPPON/status/1972643142416622067

https://x.com/meti_NIPPON/status/1975129076760559675

https://x.com/meti_NIPPON/status/1978046216144609356

https://x.com/meti_NIPPON/status/1980198688095166697

https://x.com/meti_NIPPON/status/1982736239720869968

https://x.com/meti_NIPPON/status/1985670605367361963

https://x.com/meti_NIPPON/status/1986370447152480533

https://x.com/meti_NIPPON/status/1987802846931345660

https://x.com/meti_NIPPON/status/1990370948420362361

※最終11/25の広報は以下からご確認ください。

https://x.com/meti_NIPPON/

IoTやAI、そしてグローバルな社会課題の拡大により、製品を取り巻く環境はこれまでになく複雑化しています。製品の設計・製造から使用・廃棄に至るまで、リスクの捉え方や安全確保の手法も大きく見直しが求められています。

こうした背景を踏まえ、本フォーラムでは、複雑化する技術・社会環境に対応した製品安全の考え方を再構築し、実効性の高いリスクマネジメントや、変化に即した安全確保の最新動向について、各分野の第一線で活躍される講師陣をお招きし、ご講演いただきます。

【開催日】2026年 2月20日(金)

【会 場】大阪コロナホテル 大会議室200AB

ハイブリッド形式(会場とZoomオンライン併用)

【参加費】会員 5,500円 非会員 7,700円

【内 容】

[基調講演] 失敗学の視点から製品安全を考える

東京大学 名誉教授 中尾 政之 氏

[講演2] 製品安全分野のリスクアセスメント

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 次長

(情報解析企画課 課長) 酒井 健一 氏

[講演3] 車載バッテリーの安全試験における規格動向と新試験所の特徴

エスペック株式会社 テストコンサルティング本部 試験部

あいちバッテリー安全認証センター 所長 梶原 隆志 氏

[講演4] 欧州デジタル製品安全の規制と標準化動向

三菱電機株式会社 神余 浩夫 氏

【詳細】 https://www.kec.jp/img/committee/2025/psf25.pdf

【申込先】 https://www.kec.jp/seminar/psf25/

問合せ先: 一般社団法人KEC関西電子工業振興センター

専門委員会推進部 事務局 西川 哲弘

TEL:0774-29-9041 E-mail:publication01@kec.jp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆◆◇ 参加者募集のお知らせ ◇◆◆

~ビジネスでの目利きに役立つ!「適合性評価に関するNITE講座」~

(2025年12月9日(火)13:15~15:15(予定))

→ https://www.nite.go.jp/iajapan/information/iajapan-kouza_2025.html

適合性評価は、製品やサービス、マネジメントシステムなどを対象に行われ、品質管理や流通における信頼性の維持、向上に役立っています。

近年、サステナビリティ要求やAI(人工知能)の利活用などにより、製品やサービスに対するニーズも多様化してきています。

多様化する適合性評価の対象やニーズに対して、国内でも柔軟かつ迅速に適合性評価を利用していくことが求められます。

本講座では、適合性評価についての基礎知識、「認定」を中心とした知識について説明します。

品質管理、調達、営業ご担当者、技術や製品の信頼性確保にお困りの方、必見です。

○日時:2025年12月9日(火)13:15~15:15(予定)(アクセス可能時間 13:00~)

○実施形態:オンラインによるライブ配信(Webexウェビナーを使用予定)

○定員:1000名

○参加費用:無料

○対象者:日々の生活や産業における信頼性を支える「適合性評価」についてもっと知りたい方、企業の新入社員の方 や新たに品質管理を担当される方、認定をはじめとした適合性評価制度について興味のある方

※先着受付順とし、定員になり次第、募集を終了いたします。

◆◆◇ 「NITE SAFE-Lite」のご案内 ◇◆◆

「NITE SAFE-Lite」は、サービス開始以来、多くの方にご活用いただいています。スマートフォンの小さな画面とタッチ操作に配慮したシンプルな操作性で、6 万件にも及ぶ製品事故情報を専門用語(例えば「異音」)でなく普段お使いの言葉(例えば「ガラガラ」)で検索できます。

「NITE SAFE-Lite」で製品事故を検索すると、同じ現象の事故だけではなく、よく似た事故情報も表示されます。これにより、様々な視点から事故となる危険性やその場合の被害状況などが「見える化」され、事故の未然防止につながります。

【NITE SAFE-Lite】

https://safe-lite.nite.go.jp/

◆◆◇ 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について ◇◆◆

消費者庁

11/18 11件

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_251118_01.pdf

11/14 18件

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_251114_01.pdf

11/11 16件

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_251111_01.pdf

◆◆◇ NITE公式Xアカウントのご案内 ◇◆◆

Xでも、シーズンに合わせて、皆様の生活の安全を守るためにどんどん発信していきますので、フォローやいいねをお待ちしております!

Xアカウント→@NITE_JP

編集後記

昔、(編)がメーカーでガス器具の製品検査をしていた頃は、供給ガスのガス圧の単位は「mmH2O」表記でした。(現在の単位は、「kPa」表記です。)

1メートル位の高さの、水の入った細いU字状のガラス管(マノメーターと言います)の片方にゴム製のガスホースを繋いで生ガスを流し、水面の高低差(mm)からガス圧を測っていました。当時の検査室の壁には、いくつものガラス管のマノメーターが貼り付けられていて、家電製品の検査室とは違う雰囲気があったことを、本号の編集作業中に懐かしく思い出しました。

評価機材・設備は進歩しても、安全のための視点は変わりません。これからも皆様の役に立つ安全情報を配信してまいります。

(参考:都市ガスのガス圧は2kPa前後です。1kPaは、約102mmH2Oで 、水面の高低差は102ミリになります。)

お問い合わせ

- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 製品安全広報課

-

TEL:06-6612-2066

FAX:06-6612-1617

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図