Vol.488 11月11日号「暖房器具の事故」

Vol.488 11月11日号 「暖房器具の事故」 【PDF:5,633KB】

長く続いた暑い季節から寒さを感じる季節に入りました。すでに暖房器具を使い始めた方もいらっしゃるかと思いますが、暖房器具では毎年多くの火災事故が発生しています。

そこで今回は”電気”暖房器具及び“石油”暖房器具について、使い始めや日々の点検ポイント、使用中の注意ポイントを、事故の事例を交えてご紹介します。事故を未然に防いで安全に冬を過ごしましょう。

項目一覧

1. 暖房器具の事故

2. 製品事故収集情報(10月5日~ 10月18日 受付73件)

3. リコール情報 5件

4. その他の製品安全情報

・製品安全4法一部改正に関する解説動画作成及び英語版サイトの更新

・「ガスと暮らしの安心」運動

・「資源循環ビジネスと安全確保への対応(11/26)」シンポジウムのご案内

・「第7回 KEC製品安全フォーラム 」のご案内

・参加者募集のお知らせ~ビジネスでの目利きに役立つ!「適合性評価に関するNITE講座」~

・「NITE SAFE-Lite」のご案内

・消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

・NITE公式X アカウントのご案内

1.暖房器具の事故

◆事故の現状

2020年から2024年までの5年間にNITE(ナイト)に通知された製品事故情報(※1)では、主な暖房器具(※2)の事故が596件ありました。そのうち、電気ストーブ(※3)・ファンヒーター(以下、電気暖房器具)と石油ストーブ・ファンヒーター(以下、石油暖房器具)の事故が約8割を占めています。

※1 消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故に加え、事故情報収集制度により収集された非重大製品事故を含みます。

※2 石油ストーブ・石油ファンヒーター、電気ストーブ・電気ファンヒーター、ガスストーブ・ガスファンヒーター、オイルヒーター、電気カーペット、電気こたつ

※3 電気ストーブにはハロゲンヒーター、パネルヒーターを含みます。

◆事故事例

〇電気暖房器具

【事故事例.1】

電気ファンヒーターを使用中、異音がしたので確認すると、電気ファンヒーター及び周辺を焼損する火災が発生していました。(2024年1月 兵庫県 70歳代女性 拡大被害)

→電気ファンヒーターの電源コードが本体付近で半断線し、スパークが発生して近接する樹脂製外郭に着火したものと考えられます。

〇石油暖房器具

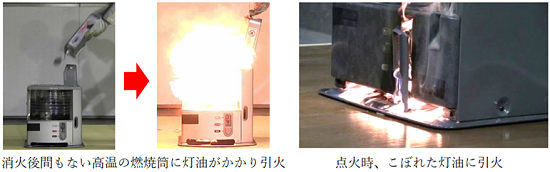

【事故事例.2】

使用中の石油ファンヒーターのカートリッジタンクから燃料が漏れて出火し、床を焼損しました。(2022年3月 埼玉県 70歳代男性 拡大被害)

→石油ファンヒーターを消火せずにカートリッジタンクに給油をしたところ、カートリッジタンクのふた(ねじ式)の締め付けが不完全であったため、本体にセットしようとした際に灯油が漏れ、ファンヒーターの火が引火して火災に至ったものと考えられます。

NITEの実施したアンケート調査(※4)に報告された事故・ヒヤリハット事例

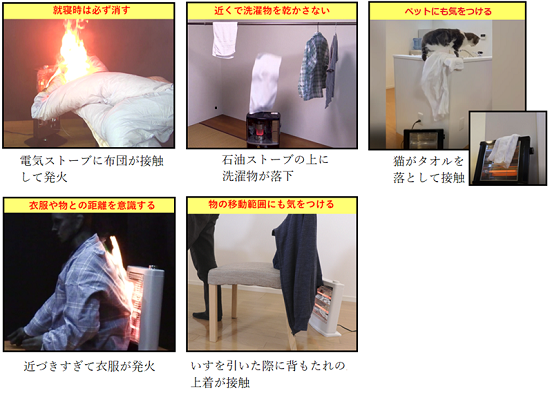

〇電気ストーブ(可燃物の接触)

【アンケート事例.1】

いすの背もたれに上着をかけて、その後ろに電気ストーブをつけて暖をとっていたところ、いすの移動で思ったよりストーブに近づいてしまい、背もたれにかけていた上着が少し溶けてしまった。

【アンケート事例.2】

ベッドの近くに電気ストーブ置いていて、寝ている間に布団が接触して布団が焦げた。

〇石油ストーブ(可燃物の接触)

【アンケート事例.3】

石油ストーブの上の方に洗濯物をかけていて、タオルが落ちたのに気付かず、少し焦がしてしまった。

【アンケート事例.4】

石油ストーブの近くに置いていたぬいぐるみが倒れて、焦げそうになった。

※4 NITE が 2025年3月に実施した「“電気”及び“石油”ストーブでの事故・ヒヤリハットの経験について」の自由記述方式のアンケート調査になります。全国15~89 歳の男女(男性 42%、女性 58%)、調査人数19,297 名。事故・ヒヤリハット経験の回答数は、電気ストーブ623件、石油ストーブ889件です。

この中で“電気”及び“石油”ストーブ共に、最も多かった回答内容が、「可燃物の接触」に関するものです。

◆気を付けるポイント

①「電気」暖房器具の4つの点検ポイント

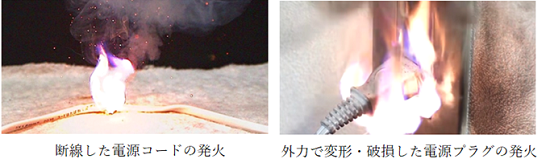

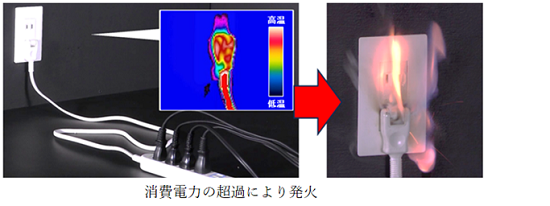

(1)電源コードや電源プラグが変形・破損していないか、コンセントがたこ足配線になっていないかを確認しましょう。

電気暖房器具を使用する前に、以下の点に注意して電源コードや電源プラグを確認しましょう。電気暖房器具は消費電力が大きいため、取扱説明書で延長コードの使用が禁止されていることがあります。延長コードを使用する場合は、接続した機器の消費電力の合計が延長コードの最大消費電力を超えないように注意しましょう。

・電源コード

被覆に破れや亀裂がないか、硬化していないか確認しましょう(電源コードを少し曲げたりして確認しましょう)。特に電源コードの本体側やプラグ側の根元付近を確認してください。

・電源プラグ

変形・変色していないか、溶けていないか確認しましょう。コンセントが変形している場合もあるため、コンセントに電源プラグを差したときに、緩く抜けやすくなっていないかも確認しましょう。

(2)本体に変色や変形等の異常がないかを確認しましょう。

電気暖房器具では製品内部での異常発熱の事故事象が多くなっていますが、異常が発生した際、炎が出る前に動作や外観上に異常が発生する場合があります。主に以下の点に注意して異常が認められた場合は、すぐに製品の電源スイッチを切って電源プラグを抜き、メーカーに相談しましょう。

・本体の一部が変色や変形していないか

・使用中バチバチという異音がないか

・ヒーターの加熱、首振り動作、温風ファンが時々停止することがないか

(電源コードを動かした際に停止する場合もあります)

・焦げ臭いにおいがしないか、異常に熱くなっている箇所がないか

(3)転倒時オフ機能(転倒時オフスイッチ等)が正常に作動するか確認しましょう。

転倒時オフ機能(※5)は、地震で製品が転倒した際やぶつかって製品が倒れてしまった際に、ヒーターの加熱をとめる安全機能です。以下の方法で作動を確認しましょう。なお、ヒーター付近は非常に熱くなっていますので火傷には十分に注意しましょう。なるべく電源スイッチを入れた直後に確認するようにしましょう。

もし、ヒーターの加熱が停止しない等の異常が認められた場合は、製品の電源スイッチを切って電源プラグを抜き、販売店やメーカーに相談しましょう。

・ヒーターが点いている状態でヒーター側を上向きに倒し、ヒーターの加熱が停止するか確認しましょう。

・2017年7月以降に製造された製品の場合は、上記に加えて、ヒーター側を上向きの状態で製品底面の転倒時オフスイッチを押してもヒーターの加熱が開始されないか確認しましょう。(底面にスイッチがない場合は、転倒させたあとに再度電源スイッチを入れて、ヒーターの加熱が開始されないか確認しましょう。)

※5 一般社団法人日本電機工業会の加盟メーカーでは1996年から順次転倒時オフ機能を追加しており、それ以前の製品では転倒時オフ機能がない場合があります。また、2017年7月に電気用品安全法が改正され、それ以降に製造された製品では、転倒した状態ではヒーターが加熱されません。

(4)製品がリコール対象製品ではないか確認しましょう。

電気暖房器具ではリコール対象製品での事故が多くなっています。使用している製品がリコール対象製品かどうかこまめに確認しましょう。毎号でご案内している 「NITE SAFE-Lite」 で、リコール情報を検索できます。ぜひご活用ください。

https://safe-lite.nite.go.jp/

消費者庁のリコール情報検索サイトでも確認できます。

https://www.recall.caa.go.jp/

もしリコールの対象となっている製品をお持ちの場合は、不具合が生じていなくても直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店や製造・輸入事業者に相談をしてください。そのまま使い続けないようにしてください。

②「石油」暖房器具の4つの点検ポイント

(1)ほこりがたまっていれば取り除きましょう。

使用を始める前に掃除を行い、シーズン中も定期的に掃除をしましょう。特に石油ストーブの置台や、燃焼部位の近くなどにほこりがたまらないようにしてください。

石油ストーブにほこりなどが堆積すると、燃焼状態が悪くなったり、炎が逆流して石油ストーブの下からあふれる「吹き返し現象」が生じてほこりに引火してしまうおそれがあります。また、石油ファンヒーターでもほこりにより空気取込口が閉塞することで異常燃焼する事故が発生しています。

(2)対震自動消火装置が正しく作動するか確認しましょう。

対震自動消火装置が正しく作動することを確認しましょう。確認方法としては、機器本体を前後に揺らしたときに、以下の動作が正常に行われているか確認してください。なお、確認方法は製品ごとに異なるため、取扱説明書に記載されている方法に従いましょう。

・【石油ストーブの場合】 芯を上げた状態から芯が下がりきること

・【石油ファンヒーターの場合】 使用状態から停止すること

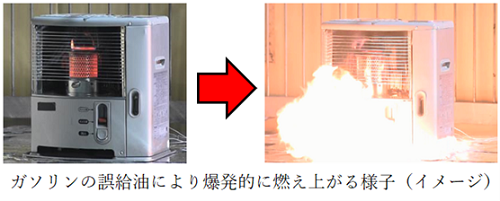

(3)燃料は新しい灯油を使い、昨シーズンの灯油を使用しないようにしましょう。また、灯油とガソリンは別の場所で保管するなど、誤給油を防ぐための対策を徹底しましょう。

石油暖房器具には“新しい灯油”を給油してください。灯油は劣化するため、昨シーズンの燃料を持ち越して使用すると異常燃焼や多量の一酸化炭素が排出されるおそれがあります。また、誤って“ガソリンや混合燃料”を給油すると、少量の混入であっても火災のおそれがあります。

灯油は灯油用ポリタンクなどの専用容器(※6)に、ガソリンは消防法に適合した金属製のガソリン携行缶に入れて保管し、別の場所で保管する、ラベル表示で区別するなど、誤給油を防ぐための対策を徹底しましょう。

昨シーズンの灯油が残っていた場合は、タンクや機器本体から灯油を抜いて、灯油の処分については、灯油を購入した販売店に相談しましょう。

※6 日本ポリエチレンブロー製品工業会(JBA)推奨ラベル、危険物保安技術協会(KHK)の試験確認済証、JISマーク(JIS Z 1710 灯油用ポリエチレンかん)などが表示されているもの。

(4)カートリッジタンクの給油口ふたが確実に閉まっていること、漏れがないことを確認しましょう。

給油後は、給油口ふたがしっかり閉まっていることを必ず確認してから本体にセットしましょう。また、給油する際は、必ず先に消火してください。

灯油が機器本体にこぼれた際は、機器内部に浸入しているおそれがありますので、使用を中止し、機器の販売店やメーカーに相談しましょう。

なお、2011年以降に販売された製品(※7)では、灯油のこぼれを防止するために、給油口ふたが閉まっていることの確認がしやすくなっています。また、口金が外れても灯油がこぼれない構造のものもあります。

※7 石油ストーブ等の石油燃焼機器は、2009年に消費生活用製品安全法の「特定製品」に指定され、2011年以降に販売された製品では給油口ふたが音や目視または感触などで閉まっていることの確認ができる機能があります。

③ 暖房器具使用中の注意ポイント

NITEに通知された製品事故情報及び、NITEの実施したアンケート調査において、「電気」暖房機、「石油」暖房機に共通して多いのが、「可燃物の近接」による事故です。

そこで、「可燃物の近接」による事故に焦点を当てた注意ポイントをご紹介します。

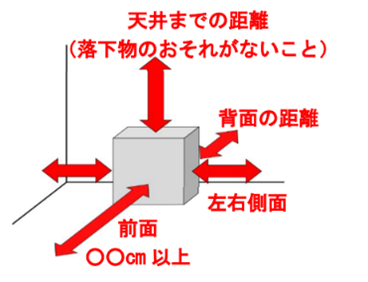

●暖房器具と壁や可燃物との距離が十分に確保できているかを確認しましょう(洗濯物は近くで乾かさないようにしましょう)。

暖房器具を使用するときは、壁や周囲の家具、衣類などから取扱説明書等で指定された距離をとりましょう。カーテンや布団など燃えやすく動くものにも注意が必要です。

暖房器具に可燃物が近接していたり接触したりしていると、放射熱(※8)による過熱や高温部への接触によって、火災になるおそれがあります。

冬の時期は重ね着などで衣服の厚みが出るため、衣服の過熱や着火に気づきにくくなります。衣服と熱源との距離を常に意識して近づき過ぎないように注意しましょう。

また、室内でペットを飼われている場合、知らないうちにタオルや衣類が通電中の電気ストーブのそばに動かされて(落とされて)いる場合も考えられるため、注意が必要です。部屋を留守にする場合は、電気ストーブの電源スイッチを切り、コンセントは抜いておきましょう。

※8 放射熱とは、高温の物体が発する赤外放射などによって離れたところに伝わる熱。

(距離表示の記載例)

取扱説明書に周囲の物や天井、壁などとの距離について記載があります。(距離は製品によって異なります。)

■NITE では、10月30日に注意喚起として『ストーブとの程よい距離感が大切です~「電気」「石油」暖房器具の事故を防ぐ4+1のポイント~』をプレスリリースしています。事故の詳細な分析結果や、今回のアンケート事例としてご紹介した調査の結果詳細も掲載していますので併せてぜひご覧ください。

https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2025fy/prs251030.html

新作動画 電気ストーブ「9.可燃物接触(事故につながるNG4選)」

https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/poster/kaden/20251030.html

2.製品事故収集情報

(10月5日~ 10月18日 受付73件)

NITEに通知のあった事故情報から、件数の多い製品を掲載します。

========================================================

1. モバイルバッテリー ( 火災等 11件 )

2. インターホン ( 破損等 4件 )

2. 照明器具 ( 火災等 4件 )

4. 電動工具用バッテリーパック ( 火災等 3件 )

4. 電動アシスト自転車 ( 火災等 3件 )

4. 高圧洗浄機(充電式) ( 火災等 3件 )

3件の事故は、上記の他に3製品あります。(冷蔵庫、電気かみそり(充電式)、太陽光発電設備)

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html

■事故情報の提供をお願いいたします。

事故の再発防止のため、有効に活用させていただきます。

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/shushu/index.html

3.リコール情報

◆株式会社Francfranc(法人番号:7011001070165)

「扇風機(充電式・携帯型)」2025年10月23日

【詳細】https://francfranc.com/blogs/news/recallnotice-202510

回収の申し込み QRコード

◆株式会社大創産業(法人番号:7240001022681)

「ステンレスボトル」2025年10月21日

【詳細】https://www.daiso-sangyo.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/08794d2016efbeab3abd1d3f4940ec21.pdf

◆株式会社QVCジャパン(法人番号:9040001008641)

「簡易ベッド(折りたたみ式)」2025年10月20日

【詳細】https://corporate.qvc.jp/newsroom/pressrelease/recall20251021/

◆株式会社スチール(法人番号:4060001005435)

「エンジンブロワー」2025年10月16日

【詳細】https://www.stihl.co.jp/ja/news/information

◆株式会社イーノウ・ジャパン(法人番号:6020001157583)

「ポータブル電源」2025年10月9日

【詳細】https://www.eenour.jp/pages/202509-support

お問い合わせフォーム https://www.eenour.jp/pages/personal-support

4.その他の製品安全情報

経済産業省では、令和7年12月に施行される「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」の概要や、主な改正内容についての解説動画や、英語サイト(海外事業者向け)をこの度、整備いたしました。海外からオンラインモール等を通じて日本国内の消費者に製品を販売する事業者や、子供向け製品の製造・輸入・販売事業者におかれては、ぜひご覧ください。

以下リンク先に日本語版と英語版の紹介サイトを掲載しております。

【日本語版】

・(ベース)製安4法の解説動画(3分半)

https://www.youtube.com/watch?v=GuLbROueXFk

・改正法の概要動画(4分)

https://www.youtube.com/watch?v=6RRda5ZYpUI

【英語版】

1.解説動画

・(ベース)製安4法の解説(3分44秒)

https://www.youtube.com/watch?v=ltcJWVvVays

・改正法の概要動画(3分半)

https://www.youtube.com/watch?v=HatWmLQ2X7Y&t=209s

2.製品安全4法に関する解説ページ(更新版:各法の事業者向けガイド等)

https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/consumer/product_safety/index.html

ぜひご覧ください。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9~11月はガスの安全を考える季節。「ガスと暮らしの安心」運動の期間です。

安全・安心のための4つのポイント、どれも大事💡

- ガスを使うときは換気を!

- 警報器の設置を!

- 古いガス機器は交換!

- ガス栓はいつも正しく接続!

https://www.gas.or.jp/anzen/campaign/

👉我須野一家が教えるガス安全

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/citygas/aikotobademinaoshitai/index.html

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/citygas/aikotobademinaoshitai/index.html経産省公式X(旧ツイッター)でも「ガスと暮らしの安心」運動期間である9月~11月は、毎週月曜日(祝日の場合は翌火曜日)にガスの安全の広報をしています。

【実績】

https://x.com/meti_NIPPON/status/1968253057856401791

https://x.com/meti_NIPPON/status/1970100105668886992

https://x.com/meti_NIPPON/status/1972643142416622067

https://x.com/meti_NIPPON/status/1975129076760559675

https://x.com/meti_NIPPON/status/1978046216144609356

https://x.com/meti_NIPPON/status/1980198688095166697

https://x.com/meti_NIPPON/status/1982736239720869968

https://x.com/meti_NIPPON/status/1985670605367361963

【開催日】 2025年11月26日(水) 14時~16時

【会 場】 オンライン開催(Zoomウェビナーによるリアルタイム配信)

【参加費】 無料

【内 容】●講演①:「資源有効利用促進法(資源法)改正のポイント」

経済産業省 資源循環経済課 課長補佐 岡田時房様

●講演②:サーキュラーエコノミー時代の企業の動き

セイコーエプソン株式会社 寺地優子様

(グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

サーキュラーエコノミー分科会 共同幹事)

●質疑応答・事前アンケート紹介ほか

※進行:一般社団法人日本エシカル推進協議会 薄羽美江

【申 込】以下のリンク先から参加登録をお願いします。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TXSne3oWQommMCElcFAwjw

ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。

【お問合せ】地方創生SDGs官民連携プラットフォーム『安全とSDGs分科会』

(事務局)一般財団法人電気安全環境研究所 電気製品安全センター(担当:桑原)

電話:078-771-5135 Mail:semi07@jet.or.jp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

IoTやAI、そしてグローバルな社会課題の拡大により、製品を取り巻く環境はこれまでになく複雑化しています。製品の設計・製造から使用・廃棄に至るまで、リスクの捉え方や安全確保の手法も大きく見直しが求められています。

こうした背景を踏まえ、本フォーラムでは、複雑化する技術・社会環境に対応した製品安全の考え方を再構築し、実効性の高いリスクマネジメントや、変化に即した安全確保の最新動向について、各分野の第一線で活躍される講師陣をお招きし、ご講演いただきます。

【開催日】2026年 2月20日(金)

【会 場】大阪コロナホテル 大会議室200AB

ハイブリッド形式(会場とZoomオンライン併用)

【参加費】会員 5,500円 非会員 7,700円

【内 容】

[基調講演] 失敗学の視点から製品安全を考える

東京大学 名誉教授 中尾 政之 氏

[講演2] 製品安全分野のリスクアセスメント

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 次長

(情報解析企画課 課長) 酒井 健一 氏

[講演3] 車載バッテリーの安全試験における規格動向と新試験所の特徴

エスペック株式会社 テストコンサルティング本部 試験部

あいちバッテリー安全認証センター 所長 梶原 隆志 氏

[講演4] 欧州デジタル製品安全の規制と標準化動向

三菱電機株式会社 神余 浩夫 氏

【詳細】 https://www.kec.jp/img/committee/2025/psf25.pdf

【申込先】 https://www.kec.jp/seminar/psf25/

問合せ先: 一般社団法人KEC関西電子工業振興センター

専門委員会推進部 事務局 西川 哲弘

TEL:0774-29-9041 E-mail:publication01@kec.jp

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆◆◇ 参加者募集のお知らせ ◇◆◆

~ビジネスでの目利きに役立つ!「適合性評価に関するNITE講座」~

(2025年12月9日(火)13:15~15:15(予定))

→ https://www.nite.go.jp/iajapan/information/iajapan-kouza_2025.html

適合性評価は、製品やサービス、マネジメントシステムなどを対象に行われ、品質管理や流通における信頼性の維持、向上に役立っています。

近年、サステナビリティ要求やAI(人工知能)の利活用などにより、製品やサービスに対するニーズも多様化してきています。

多様化する適合性評価の対象やニーズに対して、国内でも柔軟かつ迅速に適合性評価を利用していくことが求められます。

本講座では、適合性評価についての基礎知識、「認定」を中心とした知識について説明します。

品質管理、調達、営業ご担当者、技術や製品の信頼性確保にお困りの方、必見です。

○日時:2025年12月9日(火)13:15~15:15(予定)(アクセス可能時間 13:00~)

○実施形態:オンラインによるライブ配信(Webexウェビナーを使用予定)

○定員:1000名

○参加費用:無料

○対象者:日々の生活や産業における信頼性を支える「適合性評価」についてもっと知りたい方、企業の新入社員の方 や新たに品質管理を担当される方、認定をはじめとした適合性評価制度について興味のある方

※先着受付順とし、定員になり次第、募集を終了いたします。

◆◆◇ 「NITE SAFE-Lite」のご案内 ◇◆◆

「NITE SAFE-Lite」は、サービス開始以来、多くの方にご活用いただいています。スマートフォンの小さな画面とタッチ操作に配慮したシンプルな操作性で、6 万件にも及ぶ製品事故情報を専門用語(例えば「異音」)でなく普段お使いの言葉(例えば「ガラガラ」)で検索できます。

「NITE SAFE-Lite」で製品事故を検索すると、同じ現象の事故だけではなく、よく似た事故情報も表示されます。これにより、様々な視点から事故となる危険性やその場合の被害状況などが「見える化」され、事故の未然防止につながります。

【NITE SAFE-Lite】

https://safe-lite.nite.go.jp/

◆◆◇ 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について ◇◆◆

消費者庁

11/07 10件

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_251107_01.pdf

11/05 15件

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_251105_01.pdf

10/31 19件

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_251031_01.pdf

10/28 18件

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms202_251028_01.pdf

◆◆◇ NITE公式Xアカウントのご案内 ◇◆◆

Xでも、シーズンに合わせて、皆様の生活の安全を守るためにどんどん発信していきますので、フォローやいいねをお待ちしております!

Xアカウント→@NITE_JP

編集後記

関西万博が終わり1ケ月ほど経ちますが、大阪メトロ中央線では、会場のあった終点の夢洲駅に行く人はまだまだ絶えないようです。開催期間中、楽しそうに会場に向かっていた来訪者に代わり、今では撤収作業に携わる国内外を含めた作業員さんの姿が目立ちます。この万博を経験してから海外に興味をもたれた子供たちも多いとか。万博を契機に、広い視野を持つ人が将来たくさん育って行くと良いですね。

お問い合わせ

- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 製品安全広報課

-

TEL:06-6612-2066

FAX:06-6612-1617

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図